ACGIHのUpper limb localized fatigue TLV(上肢局所疲労の許容閾値)の概要

【1】概要

本法は、ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 米国産業衛生専門家会議)が開発した上肢反復作業における上肢局所の蓄積疲労を防ぐためのTLVである[1] [2]。反復作業では、繰り返し頻度が同じであっても反復動作中の筋の活動時間(以下、労作(ろうさ)時間)の割合が高いと、発揮筋力を低げないと疲労が蓄積して動作が継続できなくなる。逆に労作時間の割合が低ければ、発揮筋力が高くても作業が遂行できる。つまり反復作業では、作業サイクル中の労作時間の割合に応じて許容できる筋活動の高さが決まる。その限界の筋活動度をTLV(Threshold Limit Value, 許容閾値)として求めるのが本法である。

本法が対象とする作業は、2時間以上の作業である。

本法が対象とする「上肢」は、手・手首・前腕・肘・肩である。一般には上肢作業に伴って体幹や下肢も使用されるが、本法ではこれらの部位の影響は考慮されていない。

【2】使用方法

作業の1サイクル中の筋労作の時間割合は、デューティ比DC(DC: Duty cycleまたはDuty ratio)として求められる:

DC[%]=ET/(ET+RT)×100=ET/CT×100 ・・・式(1)

ここで、ETは1サイクル時間中の労作時間、RTは回復時間で、サイクルタイムCT(1サイクルに要する時間)はET+RTである。

本法では、デューティ比DCを指定すると、それに応じた筋活動のTLVが最大筋力比%MVCのTLV(%MVC_TLV)が計算される。

逆に作業での筋活動度を%MVCとすると、それに応じたデューティ比DCのTLV(DC_TLV)が計算される。

DC[%]から%MVC_TLV[%]を求める式は文献[1][2]によると以下のとおりである:

%MVC_TLV=(100%)×[-0.143×ln(DC/100)+0.066] ・・・式(2)

ここで、ln()は自然対数である。

%MVCからDC_TLVを求める式は、上式の逆関数であり、以下のとおりである:

DC_TLV=(100%)×exp[(0.066-%MVC/100)/0.143] ・・・式(3)

本法が適用できるDCのレンジは0.5-90%とされているので[1][2]、これに対応する%MVCのレンジは8.1-82.4%になる。

【3】評価

1)TLVによるリスク判定

リスクの判定は以下とおりである。

DCを指定した場合の%MVCの判定

実作業の%MVC≦%MVC_TLV:低リスク・改善不要

実作業の%MVC>%MVC_TLV:高リスク・要改善

%MVCを指定した場合のDCの判定

実作業のDC≦DC_TLV:低リスク・改善不要

実作業のDC>DC_TLV:高リスク・要改善

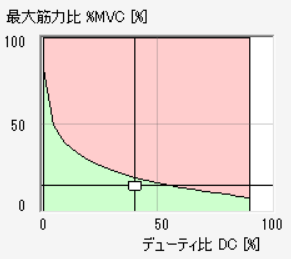

DCと%MVCのTLVの関係を下図に示す(ソフトAETの上肢局所疲労の画面より)。グラフの左下の緑の領域はリスクのない領域、右上の赤の領域はリスクのある領域である。実作業のDCと%MVCの組み合わせの位置が緑の領域にあれば低リスク、赤の領域にあれば高リスクと判定される。両者の境界の曲線が式(2)である。下図の例では、作業条件でのDCは40%、%MVCは15%としており、緑の領域に含まれるので低リスクと判断される。

2)回復時間RTと頻度Fに基づく評価

作業の労作時間ET [秒]を指定すると、上記で作業の%MVCに応じて求めたDC_TLVから、理論上必要な最小回復時間RT[秒]と最小サイクル時間CT [秒]、および理論上可能な最高頻度F([Hz])が計算できる。

最小回復時間RT [秒]=ET×(100/DC-1)

最小サイクル時間CT [秒]=ET+RT

最高頻度F [Hz]=1/CT=1/(ET+RT)

原法にはないが、これらの値を利用することで以下のような評価もできる。

(1) 回復時間RTに基づく判定

作業の回復時間RT≧作業の%MVCとETから求めた理論上必要な最小回復時間RT:回復時間は十分。改善不要

作業の回復時間RT<作業の%MVCとETから求めた理論上必要な最小回復時間RT:回復時間が不足して疲労が蓄積するリスクあり。要改善

サイクル時間CTも同様に、作業の%MVCとETから求めた理論上の最小サイクル時間CTのほうが作業のCTより長い場合は要改善となる。

(補足)ここの要改善の意味をもう少し具体的に説明すると以下のようになる。

「作業の%MVCとETから求めた理論上必要な最小回復時間RT」は、1回の作業タスクの後に最小これだけの時間は間を空けて次のタスクを行ってほしいという時間である。つまり、いまの作業の力発揮の強さと持続時間で1回のタスクを行うのなら、作業タスクの繰り返しの時間間隔をこの時間分は確保してほしいという値である。タスクの間隔を伸ばすのは、直接的には間の手待ちの時間を延ばせばよいが、それが無理なら他の軽負荷の作業タスクを間に挟んでもよい。いうまでもなく、作業の力発揮の強度と持続時間が短縮できれば、最小回復時間をより短くしても耐えられる。たとえば、発揮力のいらない工具を使う、力発揮の時間を短くするような治具を使う、嵌め合わせや位置決めを短時間でできるように改善するといった改善がそれに該当する。

(2) 頻度Fによる判定

作業の頻度F≦作業の%MVCとETから求めた理論上可能な最高頻度F:頻度は低くて疲労が蓄積するリスクは低い。改善不要。

作業の頻度F>作業の%MVCとETから求めた理論上可能な最高頻度F:頻度が高すぎて疲労が蓄積するリスクあり。要改善。

作業の頻度F[Hz]は、デューティ比DC[%]と労作時間ET[秒]があれば次式で求めることができる:

頻度F [Hz]=DC/(100×ET).

(補足)ここの要改善の意味をもう少し具体的に説明すると以下のようになる。

「作業の%MVCとETから求めた理論上可能な最高頻度F」は、作業タスクの繰り返し頻度を最大でもこの頻度まで下げてほしいという値である。つまり、いまの作業の力発揮の強さと持続時間で1回のタスクを行うのなら、ここまで頻度を下げて作業してほしいという値である。頻度を下げるのには、直接的には作業回数を減らせばよいが、それが無理なら他の軽負荷の作業タスクを間に挟んでもよい。いうまでもなく、作業の力発揮の強度と持続時間が短縮できれば、より高い頻度でも作業できることになる。その例は、回復時間の補足説明と同じで、発揮力のいらない工具を使う、力発揮の時間を短くするような治具を使う、嵌め合わせや位置決めを短時間でできるようにするといったものである。

【4】その他

1)上肢局所疲労のDCと手の活動度HALのDCは同じものである。

2)上肢局所疲労の%MVCは、労作時の平均の発揮力を0~100%のスケールで表した値である。これに対して手の動作HALのNPFは、労作時の発揮力の最大値を0~10のスケールで表記した値である。NPFを10倍すると%MVCとなって同じスケールの値になるが、前者は平均値で後者は最大値(正確には90パーセンタイル値)なので、通常は後者のほうが高い値になる。両者が一致するのは、労作中の筋発揮が一定の場合のみである。

(注)HALが最大値を使うのは、リスク推定には平均値よりも最大値あるいはピーク値が適するからであろう。上肢局所疲労が平均値を使うのは、疲労は負荷の蓄積で生じるものなので、最大値やピーク値よりも累積負荷に適する平均値が採用されたためであろう。妥当な使い分けと思われる。

【5】文献

[1] ACGIH. “Upper limb localized fatigue”. 2025 TLVs and BEIs. ACGIH, 2025, p.206-208.

[2] ACGIH. Upper Limb Localized Fatigue: TLV(R) Physical Agents 8th Edition Documentation. 8DOC-782-PA, 2016.